文 / 迪伦·雷比林(Dylan Reibling)

翻译 / 井俱进

校对/ 叶云鹤

好的,谢谢大家。我在这里先感谢各位的耐心。这是我第一次做PowerPoint演示,所以我相信一切会顺利进行,绝对不会出现任何小插曲。正如介绍中所说,我是一名电影导演,工作领域涉及艺术、科技、国家安全和政治的交汇点。过去,我的纪录片作品包括了为国家地理频道(National Geographic)、VICE、历史频道(History)和探索频道(Discovery)制作的系列节目和纪录片。非常感谢大家的邀请,很高兴能再次参加网络社会年会。

不确定你们是否看过我之前的照片。实际上,我曾在2020年参加过网络社会年会。当时我从多伦多的工作室远程参与,那对我来说是一次有趣的经历。在2020年的会议上,我参加了一个小组讨论,分享了我刚刚开始的一个研究项目。我深入探讨了去中心化运动,计划将其拍成一部电影。

所谓去“中心化运动”( Decentralization Movement),有些人称之为D-Web,是一群散布在世界各地的松散集合体。这个群体致力于构建去中心化、分布式或联邦式的硬件和软件系统,使用区块链、智能合约、分布式哈希表(distributed hash tables)等工具以及去中心化标识符(decentralized identifiers)。它与Web3有着密切的联系,但根据我的经验,和不同的人交流时必须小心用词。如果你把D-Web的人称作D-Person,他们可不太高兴。

去中心化运动与我们熟悉的主流技术观念有很大不同,它选择从权力的角度来审视技术。它审视我们当今社会、经济和政治领域中正在发生的转变,并探讨了网络技术在诱发这些变革中所扮演的角色。该运动的核心关切是中心化技术(例如企业平台和互联网服务提供商)如何将权力集中在少数精英手中。作为对抗这些力量的一种方式,这一运动相信去中心化技术——凭借其特别的组织结构和扁平化的层级配置——提供了一种逃离数字支配与从属关系的可能途径。

所有这些都足以成为一场讨论,也许还能成为一次主题演讲的素材。但在2020年的年会上,我讲到了将这些庞大的理念转化为纪录片形式时面临的挑战。彼时,我已经完成了初步的研究:我在会议上与人交流,深入阅读文献,研究理论并吃透了相关技术。然而,我遇到了一个大难题——这玩意儿真的能拍成电影吗?或许这些内容可以写成一篇出色的文章、一本书或一篇博客贴文,但纪录片的形式、结构和质感在当时于我而言仍如雾里看花。如何将这些庞大而抽象的理念,融入到一件引人入胜的艺术作品中,尤其是电影这种格外看重具象视觉现象、并力求突破语言窠臼的媒介?

五年过去了,那些最初的想法和研究如今已化作为了我的第一部长篇纪录片——《互联网的终结》(The End of the Internet)。希望大家今晚能来现场观影;如果你们来看,或许就能告诉我,它是否更适合成为一篇文章、一本书或一篇博客贴文。接下来,我会讲很多关于该纪录片的内容,这样你们今天晚上观影时就能多些了解。所以待会儿放映时,记得装作很惊喜的样子。无论如何,该纪录片探讨的是互联网的过去、现在与潜在的未来,以及其背后支撑的相互竞争的意识形态。

制作这部纪录片的过程对我来说是一段复杂的旅程,它也让我收获了许多经验,但今天我想与大家分享其中最重要的一点:我们必须追问基础设施,因为它是理解我们自身、我们的价值观和我们的政治承诺的一种途径。这是我在深入了解纪录片中人物的过程中学到的。当我跟随他们构建去中心化技术时,我看到他们为基础设施的设计呕心沥血——他们翻阅网络系统的架构、协议以及物理构建。

我渐渐意识到,基础设施的变化能催生政治、经济乃至想象力的不同形态出现。对我个人的艺术创作而言,我开始明白,审视基础设施可以将抽象理念转化为具体的物质构建,从而让那些不可见的事物变得可见。就在那一刻,一部电影的雏形开始显现。我说得太快了,有点超前了。让我带你们回到这个项目的起点,希望这能帮助你们理解我为何采取这种方法,以及为什么这段旅程对未来的探索具有借鉴意义。

2017年那会儿,我刚刚完成了为VICE制作的一部名为《网络战争》(Cyberwar)的纪录片系列。那是一档关于黑客、政治和国家安全的节目。拍完三十集之后,这个系列完结了,我开始寻找新的故事。于是,我就像人们会做的那样,前往布拉格,参加由名为Paralelní Polis的组织举办的黑客大会。这个大会的灵感源自“平行社会”(Parallel Society)的理念,致力于讨论加密无政府主义(crypto-anarchy),并强调加密技术具有解放潜力。这种信念当时如此,至今亦然:通过使用加密工具来提升隐私和安全,我们可以扰乱中心化平台的机制——那些让企业和政府能够进行审查、监控与数据控制的结构。如此一来,就可以通过数字手段确立个人主权。大会内容杂糅多元,有讨论、专题座谈、放映和讲座,发言者无论左翼右翼,都在与这些理念角力。

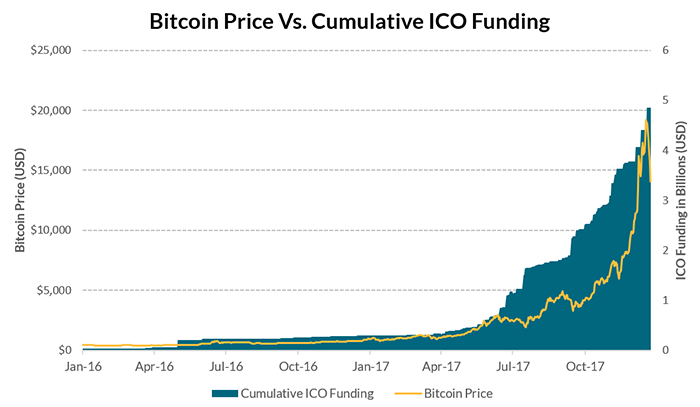

时机也很关键。2017年夏天正值ICO(首次代币发行)热潮顶峰。当时,很多人和组织通过代币发行筹集了前所未有的巨额资金,推动他们的区块链项目。不同于出售实物商品,这些初创公司出售的是代表未来效用或项目股份的数字代币(digital token)。人们发行代币、筹集资金,将区块链代币转化为法定货币的大笔收益。当时,比特币的价格已飙升至每枚4,000美元。现在价格是多少我不确定,但我记得上次查看时,大概是11万美元左右。所以当年富的那帮人,如今已是富可敌国。这些创业者的钱库满满当当,再加上零利率环境,恰好为技术研究、实验与冒险主义提供了绝佳温床。

这些比特币受益者正在开发的项目,既大胆、又激动人心、甚至有点古怪,而监管完全跟不上。那是一场技术与资本被引向全新社会、法律与经济形态的、令人陶醉的狂热之梦。就在会议的混乱中,一位黑客把我拉到一边。他知道我是一位正在寻找故事的纪录片导演。他对我说:“我知道比特币看起来很吸引人,但比特币不是故事,去中心化才是故事。”

那句话一直萦绕在我心头。比特币背后是否有某种东西,能够为我们提供对政治未来更深刻的洞察?这个问题困扰着我。回到家后我开始认真研究。那时,关于“去中心化”的文献非常稀缺。所有的精力都投入在实际开发去中心化工具上,没人有时间向外界解释这些内容。而我处于信息匮乏的状态,陷入了研究的死胡同,最后只好将它搁置在那一堆尚未成形的想法里。

然而到了2019年,情况突然发生了变化。我的一位线人打来电话,告诉我硅谷附近的一个废弃的蘑菇农场即将举行一次黑客聚会。在那里,这群人将要实验网状网络(mesh networks)和去中心化协议(decentralization protocols),这些人正是我苦苦寻觅的。我联系了这个小组。两周后,我便在北加州的乡村帐篷里,与一群技术行动者共同露营。正是在那里,我真正沉浸在去中心化的世界中——一个由黑客、艺术家、活动家和技术人员组成的松散网络,他们不仅在实验代码,更在试图通过代码从根本上重建世界。他们对网络社会的现状深感不满——权力向平台集中,隐私遭侵蚀,数字公地被圈占。在他们看来,问题不单是政治或文化的,更是基础设施层面的。

互联网的架构本身,已经变得中心化且具有掠夺性。其内在逻辑很简单:政治解决方案本就棘手。立法进程缓慢而艰难,很难跟上那些以“快速行动、打破陈规”为傲、有风投资本驱动的创新步伐。你们可能很熟悉这种官僚主义的戏码:美国政府让马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)出席国会听证会,议员对他指手画脚,他则握紧双手承诺改进,却不见任何实质性改变。

换一个更宽容的假设:哦,立法有所进展——太好了!监管确实落实了一些,遏制科技行业最恶劣的滥用乱象。但即便在这些情况下,我们常常看到:规章制度轻而易举地被绕过——他们可能稍微调整算法,或者找到某种工程上的变通方式,虽符合法律的字面要求,却违背了法律精神。资本仍然不断前行,毫无减速的迹象。那么,应该怎么做呢?

这里有一些现场的录像。去中心化运动对此悖论自有解法:对糟糕技术进行修补性监管,就像试图在泰坦尼克号上重新排列甲板椅,不过是表面功夫。相反,真正的答案是建造新的基础设施,一种能将他们想看到的变化编织进来的基础设施。如果你不希望平台垄断,那就设计一个让平台化无从发生的协议。

在那个蘑菇农场,我看到了人们在设计替代协议和临时网状结构,拼接现成的硬件,设计替代协议和分布式系统。这些都是另一种互联网的小型原型,能支持数字自治,而非平台依赖。这项工作复杂,参与者们充满魅力,我完全被吸引了。我想讲述这个故事。关于技术的故事很重要,因为它是塑造我们生活世界的主要力量。这些故事很复杂。从电影制作的角度来看,关于技术和权力的故事是无法看见的。你看不见技术的“无形之手”,就像你看不见亚当·斯密所说的“无形之手”一样。而如何探索抽象的思想,始终是所有电影制作人面临的难题。电影学院的第一课就是:要“展示”,不要“讲述”。观众不希望被说教;他们想要看到、感受,并通过影像和体验去发现。在纪录片电影创作中,最严重的错误,就是艺术家西奥·安东尼(Theo Anthony)所说的“可视化播客”(visual podcast)——导演将预先设计脚本的访谈片段串联起来,然后再贴上一堆库存素材。

诸位可能之前见过这种影片。一部电影里,某个专家告诉你该怎么想,画面却充斥着黑客在普通键盘上敲字的碎片影像,或无名人群头顶漂浮着弹窗方块。说不定还有《黑客帝国》式的数字雨倾泻而下,音轨里穿插着一连串的警句。采用这种方式是有原因的,数字世界很难表现,所有的活动都发生在黑匣子里,或者在抽象的思想空间里。我也面临着这个问题:从集中的系统架构到去中心化架构的转变,本质上不应该有任何可见的形态。我早意识到,绝不会有盏大红警示灯突然变绿——“瞧!互联网去中心化了!”一个点对点网络的运行效果本应该和中心化的网络运作方式一样,至多可能稍微慢一点。那么,我到底能展示什么呢?

答案来自于这场运动本身。我镜头下的这群人对基础设施痴迷不已——即那些塑造我们连接方式的物理和技术系统。他们相信,如果你想理解权力,就必须掀开机器盖子往里面看,看它的架构、电缆与代码。这种洞察也成了我的方法。于是,我开始把镜头对准互联网的物理基础设施——电线、电缆、数据中心、天线。我们通常被要求把互联网看作“云”,一种“无形的以太”(invisible ether)1,既无处不在又杳无踪迹。但互联网并非无形,它有肉身、有重量、地理坐标,也有实际影响。而只要我能将人们的目光引向这些实体建筑与光纤触须,就能将这种抽象权力变得可见。

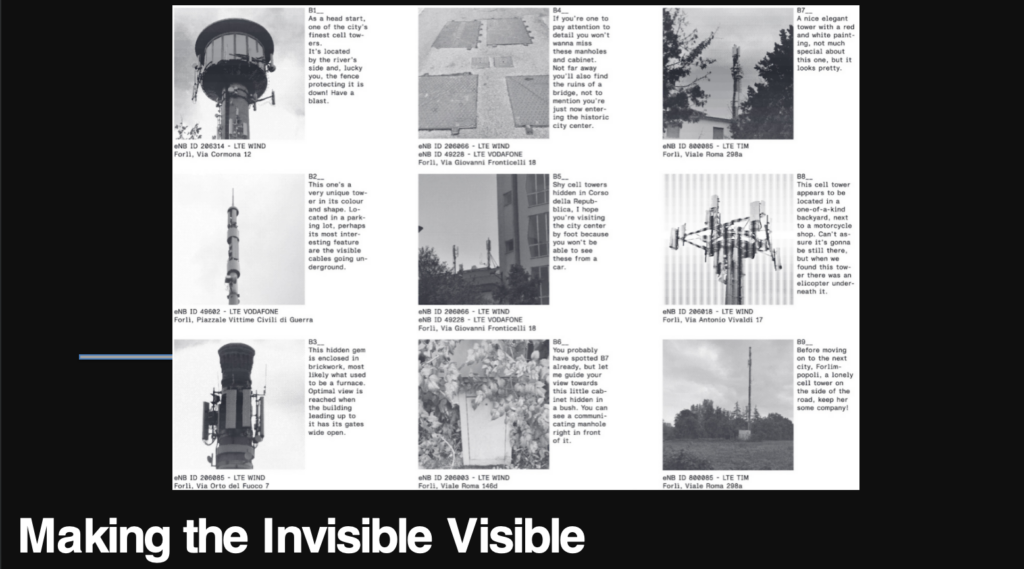

我原本打算给大家展示一些纪录片片段,但我不想剧透,所以你们只能看到静态图片。这部纪录片的主线其实是我自己,更准确地说,是艺术家马里奥·桑塔马利亚(Mario Santamaría)的作品。马里奥·桑塔马利亚是一位跨学科艺术家,专注于通信技术对世界的影响。他最受欢迎的项目之一是“互联网之旅”(Internet Tours),他带人们徒步穿越城市,指出那些看不见或隐藏的电缆、线路和天线。Mario利用这个项目来讨论这些技术在我们生活中的作用,比如一个伪装成真树的5G天线塔的出现,可能正象征着某个正在快速“士绅化”(gentrifying)2的社区。

一条地下电缆的线路,若沿着它追溯历史,可能会发现它其实沿袭了一条旧日的奴隶贸易通道。这些物理痕迹能让我们看清那些过去未曾察觉的影响,让我们看清权力的结构。当你追溯光纤电缆的线路时,你开始理解它的物质现实:某家公司在街道上挖了个坑,埋下了连接街上所有房屋的电缆,这根电缆与资本利益紧密绑定;某家公司建了一个仓库,里面有一万台服务器,存储着超过一个PB(千兆字节)的数据,这个仓库同样服务于资本的利益。无论你是用这套基础设施下载海绵宝宝的表情包,还是观看你最喜欢的Twitch主播,这套基础设施的存在依然服务于资本的利益。

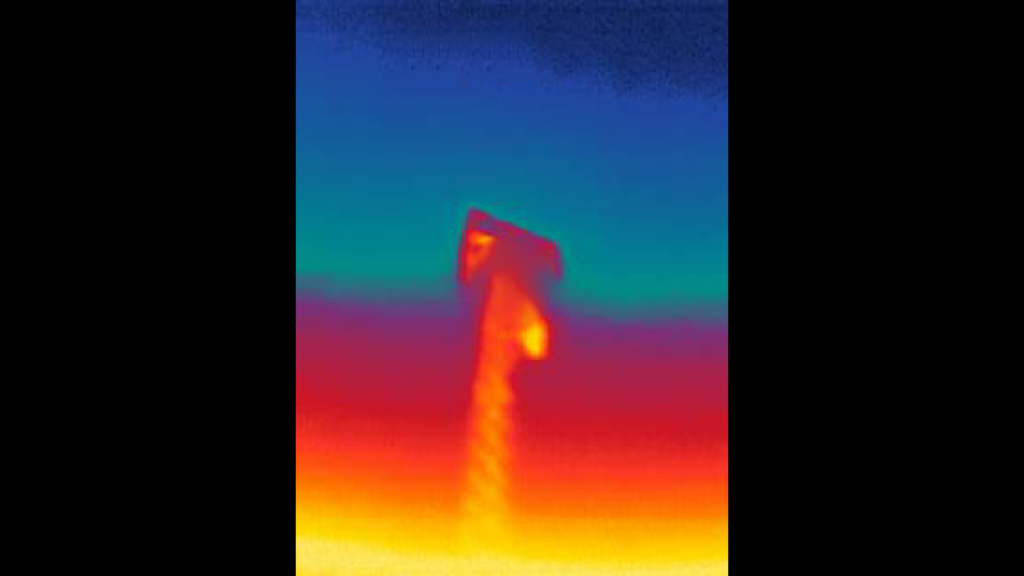

我镜头下的另一位艺术家,是摄影师 DJ Mesner。DJ的作品也关注于追溯互联网的动脉,但他的工作更具法证意味。他正在进行的一个项目,是用热成像摄影记录互联网基础设施:数据中心、中继站、互联节点。通过热成像镜头,这些地点仿佛发光的器官——一个有生命的、会呼吸的巨兽。这些影像让平日里不可见的东西显形:权力的热信号,能量与资本在网络中奔涌的脉络。我跟随DJ去了一系列地方——工业园区、偏远的掩体、以及在不显眼的围栏后嗡嗡作响的普通公用设施建筑。每个地方都讲述着关于等级和控制的故事:谁能进入?谁被排除在外?谁拥有维持我们数字生活运转的基础设施?DJ的创作提醒我,即使系统是模糊的,只要你知道该如何去看,权力的痕迹总是透过影像流露。

通过 Mario 和 DJ 的作品,我们可以看到,基础设施不仅仅是一种技术系统,更是权力的生态系统。它反映了建造者的意识形态,也反映了维系它运作的经济结构。原本只是关于一场运动的纪录片,最终演变成更宏大的探究,探究我们数字世界的骨架:它为何演化成如今的样子,以及它所编码的价值观。在掌握了这些关键构件后,我开始把兴趣的范围从单纯的物理基础设施扩展出去。我想进一步探讨网络设计的问题,即那些决定基础设施形态的决策与逻辑。我这里说的是网络的架构逻辑:协议(protocols)与网络拓扑(network topologies)。因此,贯穿影片的是对互联网早期设计抉择的挖掘,正是这些抉择塑造了数据在网络中高效交换的机制。

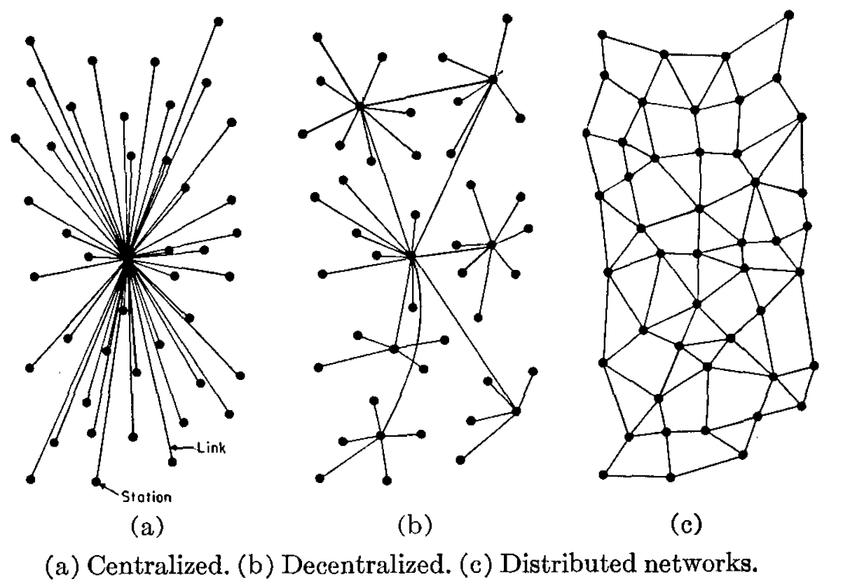

故事始于冷战。一位名叫保罗·巴兰(Paul Baran)的美国工程师当时在兰德公司(RAND Corporation)工作,一家主要为美国国防部(我猜现在应该叫美国战争部)设计战略方案的军事智库。巴兰受命设计一种能扛住核打击的通信网络,于是构想出去中心化与分布式架构:一种能绕过破坏、抵御攻击、在中断中继续运行的网络。也许你见过他那张著名的图,我几乎在所有地方都能看到它。人们把那张图画在餐巾纸上,贴在白板上,甚至装裱成海报挂在墙上。巴兰的设计不仅解决了一个技术问题,也解决了一个政治问题。他构思了一种没有单一失效点系统,而这也意味着要建立一个没有单一主权的网络。对惯于使用自上而下、层级森严的集中式指挥控制基础设施的军方而言,这无疑是革命性的。

当这些理念从军事研究转入学术领域,并随着阿帕网(ARPANET) 的诞生而扩散时,它们与反主流文化的乐观精神相碰撞。在旧金山,斯图尔特·布兰德(Stewart Brand)及“全球概览”(Whole Earth Catalog)社群先驱们,在对抗1950年代单一办公室文化的过程中,看到这些网络中蕴含着一种非等级化沟通的理想。当官僚上司监视、控制工作方方面面时,这类新系统似乎能打开通向新型组织结构的大门——一种可以绕过官僚体系、赋权个体的数字公地。

网络的设计本身就带着意识形态的烙印:去中心化意味着自由。但这些理念纵在抽象层面再有力,面对具体现实时也脆弱不堪。随着1990年代万维网的出现,其开放、可扩展且基本不受监管的架构,吸引了一波新的商业力量。同样的去中心化系统,原本承诺解放,却成了圈地的温床。平台与服务提供商以中介身份嵌入通信生态,将网络维护与扩张的部分负担从用户手中卸下。同时,他们也通过提供缓存、聚合与身份验证等服务,把自己层叠在开放协议之上。没错,他们创造了效率,却也制造了新的控制与攫取利润的咽喉。那些让互联网具备韧性的设计决策,也让它变得可被利用。于是,一个原本为生存而建的网络,逐渐演化为一个为提取数据、注意力、利润与权力而优化的系统。

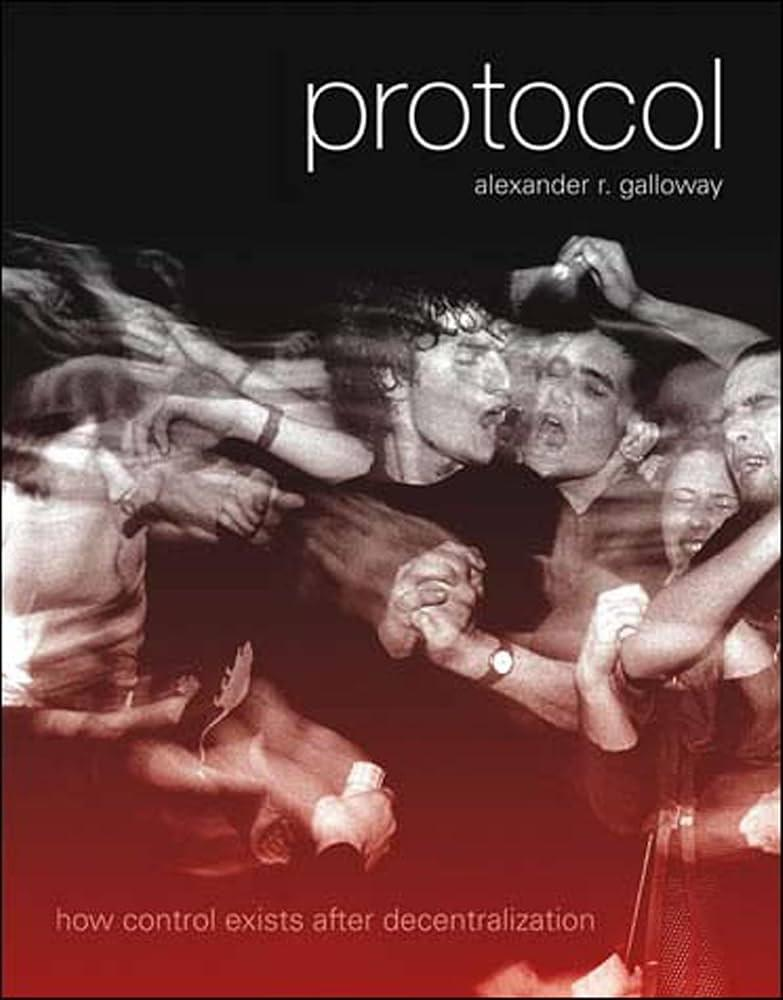

在亚历山大·加洛韦(Alexander Galloway)的著作《协议》(Protocol)中,他将编码称为可能性的艺术。当你编写代码时,你在定义一个世界,以及在其中可能发生的事情。也正因如此,每一种协议与架构都蕴含着一种隐性的世界观——一种关于权力应如何分配、谁能参与、谁被排除在外的假设。某种意义上,编程是构建乌托邦的实践——一个为建造者利益而完美运转的世界。但乌托邦总是复杂的,它往往同时孕育着相对的反乌托邦。早期的网络设计者设想的是开放与韧性,但当这些系统进入市场后,“开放性”成了一种商业模式,而“韧性”成了一种营销话术。那些原本属于公共物品的基础设施,被重新编码为私有财产。研究过程中,我采访了TCP/IP3协议栈的主要设计者文特·瑟夫(Vint Cerf)与鲍勃·卡恩(Bob Kahn)。时至今日,TCP/IP仍是让信息比特跨越互联网的根基系统。

当我更深入研究互联网基础设施的设计时,我想搞清楚,在TCP/IP 协议的逻辑中,是否存在某种因素,促成了我们今天所看到的权力中心化现象?于是我给他们打了电话,问了一个略带调侃的问题:“TCP/IP 的设计中,是否有某种机制让大型平台的崛起成为必然?”文特·瑟夫给了我一个意外的回答。他让我回想互联网之前的时代,也就是大型机与分时计算的年代。他说,那些系统同样是集中化的,但那并非出于意识形态,而是出于规模。换句话说,中心化并非源自协议,而是源自规模本身。系统必须应对的用户与数据越多,就越有动机去整合资源、控制权与计算能力。

这提醒我,即便最开放的设计,一旦与规模与市场相碰撞,也会滑向中心化。这正是技术逻辑与经济逻辑在协议本身层面上的相交之处。TCP/IP 并没有选择中心化,但市场选择了它。对效率、可靠性与利润的追求,将网络的开放设计塑造成了更具层级的结构。一个为韧性而建的系统,最终进化成了一个为捕获而优化的系统。分布式通信的理念并非被技术本身击败,而是败于其周遭条件,败给规模、资本与便利性如何由内而外、自上而下地重塑基础设施的方式。

但在每一个滑向中心聚拢的系统中,总有人在反向施力,试图扭转那股引力。我的纪录片所追随的这些人,正生活在这样的矛盾交汇点上:基础设施既是解放工具,也是资本利器。他们每个人都以自己的方式,重新书写着支撑网络的政治与经济代码。他们向我们展示:追问基础设施不只关乎电缆与代码,更关乎我们植入连接系统之中的价值观。

这张模糊照片是我片中的一位人物——拉蒙·罗卡(Ramon Roca)。在拍摄过程中,我去了西班牙的加泰罗尼亚地区与他会面。拉蒙是一名电信工程师,但他对西班牙通信息领域的企业垄断深感失望。2004年,他创立了 Guifi.net——一个草根的网状网络,如今已连接西班牙北部数以万计的用户。

下面这张模糊的图片展示的正是 Guifi.net,它建立在一个简单的理念之上:互联网接入应是一项集体权利,而非一种商品。通过汇集资源、共享节点,社区便能自建自维基础设施,Guifi.net 便是如此运作。任何人都能加入网络,但必须承诺:一旦加入,就要与任何需要的人分享网络。

这意味着,在这样的网络中,不再有中心化的互联网服务提供商。你获得的网络连接来自你的邻居,而不是来自一家像西班牙电信(Telefónica)那样的中心化公司所铺设的光纤。于是,拉蒙的工作由此将连通性本身转化为一种政治行为:它表明,重新思考互联网的物理与社会基础设施,可以成为抵抗行为,一种从市场逻辑中夺回自主权的方式。接着,我去了柏林,拜访了埃莱克特拉·瓦根拉德(Electra Wagenrad)——一位黑客、工程师,以及德国“自由无线网络运动”(Freifunk)4的长期活动者。Freifunk 起初是一个社区无线网络项目,通过开源路由器来建立本地的点对点网络。对埃莱克特拉来说,这些网络不仅仅是技术系统,它们更是无政府主义互助愿景的体现。她住在画面中那个拖车社区里,过着脱离电网的生活。由于难以接入传统的互联网基础设施,她干脆自己建造了属于自己的网络基础设施。她相信,建设互联网基础设施本身就是一种政治,若不喜欢这个系统,就自己建一个。Freifunk将不起眼的Wi-Fi路由器重塑为团结工具,让邻里直连,无需企业中间商。

在埃莱克特拉的世界中,网络不再只是沟通的手段,而是一种共生的生活方式,一种被嵌入代码与硬件中的社会契约。这是她居住的无政府主义社区的照片(下图)。

接着,我从柏林前往巴西亚马逊地区,拜访了卢安德罗·维埃拉(Luandro Vieira)。他是一位与原住民社区合作的技术专家,致力于开发支持自决权的数字工具。他协助部署MAPEO——一个开源制图平台,旨在让社区记录土地、资源与传统,同时将数据离线保存、远离企业服务器。他的工作至关重要。他向我描述道,这些社区需要编目鱼类、狩猎场、药用植物等资源位置,但此类数据一旦上网,就会面临明确而独特的风险——林业公司、矿业公司都虎视眈眈。那么,如何维护一个仅在本社区内部共享的数据库?

卢安德罗的工作正是对这个更大问题的回应,即谁拥有信息?谁有权获取?通过设计不依赖云端平台的工具,卢安德罗帮助原住民社区保护他们的知识,使其免于被数字或物质层面的掠夺。MAPEO 让基础设施变成一种防御形式——在一个连数据都被视为新边疆5的世界里,它成为捍卫主权的一种方式。

最后,我去了美国,拜访一群正在开发 Urbit 的人。其中有些小插曲,他们不许我在会议内部拍摄,所以这里只能给你们看几张隐晦的画面,为晚间的观影吊吊胃口。Urbit 是一个去中心化的计算平台,由一位颇具争议的理论家柯蒂斯·雅文(Curtis Yarvin)创立,如今由一群技术专家和投资人共同开发。表面上看,它与我刚才描述的其他项目共享相同理念——自主、自托管、摆脱大型科技——但它也揭示了去中心化的另一面:可用于构建自我封闭、自给自足的网络飞地,形成彼此隔离而非相互连接的线上社群。它提醒我们,那些承诺解放的技术,同样可能助长退避,甚至滋生微观威权主义。从拉蒙、埃莱克特拉、卢安德罗到Urbit,每个故事各自揭示了基础设施的不同政治现实。它们表明,去中心化并非道德立场,也非技术保障,而是一片斗争的疆域。网络不是中立的,而是一个活的空间,价值观在其中被编码、被争夺、被践行。这一领悟,成为我的纪录片《互联网尽头》(At the End of the Internet)的核心。起初是对去中心化运动的调查,后来演变为更宏大的探索——技术基础设施如何映照人类意图。无论物理还是数字,我们构建的每个系统都承载着我们的政治、经济和想象力的痕迹。

作为一名纪录片导演,我逐渐体会到,让不可见系统变得可见,不只是美学练习,更是政治实践。揭示基础设施,就是揭示权力——谁掌握它,谁被排除在外,它又如何在日常生活的表层之下流动。此中要义是:技术从不中立。它可以是武器,也可以是工具,这取决于设计方式、维护者,以及我们允许何种价值来引导它。我们必须仔细审视,否则就是让系统替我们做决定。而在多数情况下,这意味着我们在不知不觉间,将自身的社会与政治愿望让渡给那些构建、维护并部署这些机器的逻辑,即资本主义的逻辑。顺带一提,我最近在世界各地的电影节放映这部影片,我想在座的许多人对这些理念应该都不会感到陌生。

这其实和在座每个人的工作息息相关。但在我参加的每一场放映之后,都会发生同样的事情——总会有一位程序员或码农走到我面前,对我说:“是啊,我是学计算机科学的。”或者说:“我来自编程领域。”“我以前从没想过,技术也可以是政治性的。”这让我想到,我刚刚才和一个人聊过,他开发了社交媒体数据抓取工具,以防止房东用这些数据给租客打低分。这些事怎么可能不是政治的呢?这说明,我们以为大家都明白这些,但其实并非如此。正因如此,这引出了我们今天的话题——人工智能正迅速崛起的世界。我得先坦白,这方面其实超出了我的专长。过去五年我一直沉浸在钻研去中心化技术上,所以今天我非常期待向各位学习,也许五年后我会拍一部关于人工智能的电影。

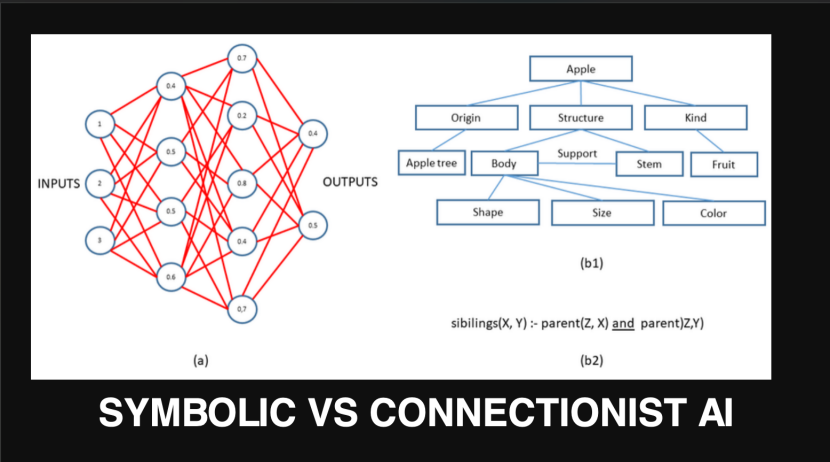

话虽如此,我上一部影片的经验或许能为下一部指明方向。今天的研讨主题是“静默编辑”,探讨人工智能的界面如何开始塑造、乃至限制我们的世界。过去我们通过溯源、加工与阐释与知识互动,通过原始文本,以及由社会机构和共识所构建的解释体系。而现在,我们的交互方式变成了“提示词”与“预测”。如果说拍摄《互联网的终结》这部纪录片教会了我什么,那就是:基础设施会塑造并约束我们与文本的关系。因此,要理解正在发生的事,我们必须仔细审视人工智能自身的基础设施。回顾人工智能基础设施设计的历史,可以发现其中两种主要且相互竞争的逻辑:符号主义(symbolic )与联结主义(connectionism)。符号主义 AI 试图将逻辑与事实编码进机器,使其能够推理。只要你给机器输入足够的事实与规则,它就能开始理解并推演出意义。

另一方面,由杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)倡导的联结主义则选择了不同路径。它的理念是:只要向系统输入足够多的数据,它就会开始识别模式并能加以复制。辛顿的联结主义一度被学界忽视,直到2000年代中期, GPU 的崛起与社交媒体数据的爆炸式增长才让神经网络成为可能。突然之间,我们进入了当下这个由庞大的计算集群与数据管道驱动的人工智能时代,其成果令人惊叹。如今,只要一个简单的提示,聊天机器人就能告诉你如何做饭、哪种车的后备箱够大能放下你的山地车,甚至告诉你该如何组织论证框架。但值得深思的是:在这两种思想体系中,胜出的不是推理机器,而是以模式与预测为核心的机器。这意味着,我们现在拥有的是一个“预测机器”,它能根据概率上最有可能的结果,给出一个看似合理的答案。然而,它对真理本身或意义本身并不在意,它所能做的最好的事情,不过是复制过去。

思考这种为现代世界建立的新约束机制的政治经济学时,我会想到马克·费舍(Mark Fisher)提出的概念——“未来的缓慢取消”(the slow cancellation of the future)。

费舍认为,在晚期资本主义下,我们想象真正替代主导经济体系的能力正在逐渐被侵蚀。未来并非一夜之间消失,而是被当下的无尽变体悄然取代——循环美学、算法怀旧、对已有成功模式的反馈循环。我们不也很快会被取消吗?在这个意义上,大规模人工智能系统或许代表了“未来消失”的新阶段。其预测架构并不会生成新的可能性,而是对既有的模式进行优化;它们承诺新颖,却不断再生产过去。在工业规模上,世界变成了数据集,而创造则沦为一种回忆的行为。也许这可以被称为“AI现实主义”(AI realism),在这种意识形态下,我们更容易想象世界的终结,而不是大型语言模型的终结。而当我想到这一点时,又感到一种熟悉的重复感:预测的基础设施正沿着与通信基础设施相同的轨迹发展,正如当年互联网的扩张曾承载着“开放”的乌托邦承诺,如今的人工智能,也在重演那同样的故事。

互联网的普及虽然曾携带乌托邦式的“开放”承诺,但如今却变成了一场关于数据、算力与控制的集中竞赛。人工智能的梦想正在与塑造互联网的那套物理与经济约束发生碰撞。故事再次重演,只是规模更大,也更隐形。但并非所有人都接受这种趋势。我们正处在一个未知的领域。一些研究者,比如朱松纯教授(Song-Chun Zhu),已经主动走出了西方对规模的迷恋。

朱教授的在“认知人工智能”(cognitive AI)领域的工作试图在感知与推理之间建立桥梁,构建能够理解世界而非仅作预测世界的系统。某种意义上,他在回归符号主义 AI 的最初梦想,但同时吸收了深度学习的启示。他所描绘的智能,不是一个复制过去的机器,而是一个能够想象未来的机器。在这个意义上,他的研究代表了对当下预测惯性的一种“静默的反叛”。这也提醒我们,即使是设计也是政治性的。所以如果我要延续拍片时的那种方法,我也应花些时间去观察当下 AI 范式的物理基础设施。如今,大型语言模型的增长正在放缓。经历了多年在人类语言与图像的复制和预测上指数级突破后,如今的进展越来越趋于缓慢。文特·瑟夫(Vint Cerf)的洞见再度应验:我们再次受制于规模的需求。美国主要的人工智能公司正陷入停滞,无法再以过去五年的速度扩张模型。它们能向股东保证增长的唯一方式,不是开发新的创新模型,而是建造更大的数据中心,以此成倍提升算力。但这背后的环境代价是真实存在的,我们正在耗尽物质世界以喂养这台机器。

我们现在进入幻灯片的创意枯竭阶段,接下来将是一些通用模板。但比起那些为了实现 AI 狂热梦想而拔地而起的庞大且可见的建筑,让我更忧心的,是隐藏在其底层的无形劳动。当我们向这些机器输入越来越多的数据,并愈发依赖它们的回应时,我们开始边缘化那些经巨大集体努力建立起来的社会与政治机构,转而依赖从幻景中浮现的现成答案。那些过去需要通过深思熟虑、辩论与公共责任来做出的决策,如今被优化所取代——由平台、算法与预测模型来决定,而它们所服务的,不是公民,而是资本。基础设施正逐渐演变成一种治理形式。也许,这正是马克·费舍所说的“未来的慢性消失”,即那些由集体建构、需要时间与关怀维系的制度正逐渐消蚀,被替换成追求效率与预测的系统。所以最终,这个提示依然清晰:我们必须追问基础设施,因为它既是权力的场所,也是我们自身的镜像。透过审视我们所建构的系统,我们得以看见自己真正珍视的是什么,害怕的是什么,以及我们究竟愿意复制怎样的世界。基础设施是我们的政治承诺得以实现的方式,是思想化为习惯、协议与机构的路径。谢谢大家。

————————————————————

提问环节

Q1:太精彩了,谢谢你。我想提一个问题,它既关乎你如何拍摄“不可见的事物”的实际挑战,也连接着一个分析性的议题:你认为这种“不可见性”在多大程度上是刻意规避责任的结果?能否谈谈这不仅是事物的隐蔽属性,更是人为的主动隐匿?

A1:这其实挺有意思的,因为“云”这个概念本身有一段非常耐人寻味的历史。它诞生于上世纪九十年代早期,源自一家 名为General Magic 的公司。当时他们试图解释这个新兴的概念。你知道,网上都有那些老梗图,描绘九十年代的人如何描述互联网。大家都觉得互联网是新潮流,他们说:“我们要进入互联网或者登陆互联网,但我们其实缺乏准确的词汇形容它,也搞不清它究竟是什么。”

那时互联网是一种没人能完全说清的通讯基础设施,直到 General Magic 提出:“哦,那就叫它‘云’吧。”这个说法起到了双重作用:一方面,它让这一切电缆与线路变得抽象;另一方面,它又简化了概念,让人觉得这像一团神秘、柔软、漂浮的白云,人人都能与之互动。但这还在九十年代初,那时“云计算”还远不是大众日常使用的东西;它主要用于数据聚合,而令人惊讶的是,受益者正是亚马逊、谷歌这些大型科技公司。从某种程度上说,这是一场偶然成就了巨头的意外。毕竟,当我们谈起“云”的时候,它听起来就像一种无形又神秘的魔法,仿佛没有任何物理层面的后果或成本。直到你看到那些巨大的数据中心,才会惊觉:“等等,什么意思?我问 ChatGPT 今天午饭该吃什么,竟然要耗掉一升水?”是的,从某种意义上来说,这些大平台真的是撞上好运了。

在我的纪录片里,我也提到过一个很有意思的机构,叫做TeleGeography。他们绘制全球海底电缆的精确地图。几乎每年都会有人重新发现这些地图,然后变成网络迷因(meme),在社交媒体上疯狂传播几天。大家惊呼:“什么?这些是海底电缆?!”年复一年,在这个迷因循环中,人们总会一次次地被震撼,重新意识到:原来互联网是有形的。

让我感到安慰的是,很多观众看完我的片子后都会说:“对啊,我都忘了互联网是实体存在的。”看到人们重新对具象的世界产生兴趣,这真的让我觉得欣慰。这也许意味着,我们还有机会去扭转脑海中那个虚幻的“云”的抽象意象。这当然需要很大的努力,但我认为人们已经准备好重新理解它的物质性了。

这项工作的意义在于,它提醒我们注意我在网络战争领域遇到的另一个难题。黑客、政治、国家安全、个人隐私,这些都是我们日常应对的议题。当你试图和公众谈论数据隐私时,你总会遭遇集体的漠然。大家都知道那听起来不好,但如果他们能用私密数据换取便利,他们几乎总会选择便利。所以问题在于:那些反复强调“你的数据不属于你”、“你对信息失去了个人主权”的论调,根本引不起共鸣。真正能引起共鸣的,是这样的叙事:我正在被操控,被无形的力量支配。所以,记住这一点非常关键。这也是我所说的“让网络重新具象化”工作的一部分,即让人们意识到这些是被人实际控制的物理实体:那根电缆属于别人,他们正在利用它来操纵你。这才是真正能产生共鸣的东西。所以,当你看到人们在听你说“数据主权是一项人权”时露出茫然的神情时,你得记住:人们真正会回应的是操纵感。这是我必须时刻铭记在心的。

Q2:非常感谢你精彩的分享。我想了解后续项目的发展,那些去中心化项目最终有没有真正实现“去中心化”?还是说,它们又像互联网一样,最后依旧回到了中心化,让那些强大且集中的力量重新浮现?能否举几个你观察到的案例?

A2:是啊,这确实是所有去中心化项目面临的根本难题之一:中心化能赚钱,去中心化不能。我跟拍这些人时发现,他们几乎全靠意志力在支撑项目。他们真心相信,这些系统能让世界变得更好,于是倾注全部热情与心血。但他们要与谷歌、脸书(或Meta)竞争。当你没有资本支撑时,很难在这样的环境中获得关注和用户。于是,在这个社群里,倦怠感是普遍的。很多项目曾取得惊人的进展后很快崩塌,因为开发者需要支付房租,或是找份工作糊口。我今天没展开讲,其实在我的纪录片中,有一个人试图推出一个去中心化的社交媒体应用。我们看到他组织了一场融资展示,最后却以失败告终。

不过,让我仍然抱有希望的一点是:在每一个项目里,都有一个核心的想法。它会启发他人去做出新的尝试,或成为下一次变革的种子。人们在此基础上不断地累积、改进、重建。这当然是一个漫长、缓慢、而且渐进的过程,但它确实在持续发生。当然,这个过程也有另一面:其中一些人之所以能坚持做下去,只是因为他们早在 2007 年就买了比特币,现在拥有了巨额财富,于是可以随心所欲地做自己理想中的独立项目。所以希望犹存,只是这条路漫长、缓慢且难以预测。

Q3:非常感谢你精彩又引人深思的演讲。我有一个问题,我们一直在谈“中心化”与“去中心化”,但是否存在这种可能——当我们改变观察的尺度之后,所谓的“去中心化”又重新变成了“中心化”?换句话说,“中心化”与“去中心化”之间其实并不存在真正的对立,而是取决于观察它的视角、尺度与立场?在“立场”这个层面上,我还有另一个相关的问题:我们该如何对技术“去熟悉化”?如果回想麦克卢汉的观点,他认为技术会逐渐消失、融入生活、变得不可见。那么,在这样的情境下,我们又该如何通过艺术、数据,或数据化的数字方法让自己重新与技术保持距离,以便能够后退一步重新审视、质询这些基础设施?谢谢。

A3:你提到了两个很好的问题。首先,我非常同意你关于“中心化”与“去中心化”之间那种奇特的动态关系的观察。我在幻灯片里展示过一本书,是亚历山大·盖洛韦(Alexander Galloway)的《协议》(Protocol)。他在书里探讨了一个非常有趣的悖论:在去中心化之后,控制是如何继续存在的?答案在于“协议”本身,协议其实就是一套约定俗成的规则体系。如果你不遵守这套规则,系统就无法运行。因此,制定协议的人,实际上就像中心化力量,他们设计了让所有人参与构建或活动的世界框架。所以,这确实是一种需要时刻保持警觉的紧张关系。因为有些所谓的“去中心化协议”,其实内部仍然隐含着强大的中心化权力结构。

接下来谈第二个问题,即如何让自己对技术实现去熟悉化。其实,我的纪录片最后也留下了类似的疑问:去中心化其实很复杂。它既是一种解放的工具,也可能导致孤立,甚至放弃社会与共同体的价值。那么问题是:在我们离开这些中心化平台之后,会发生什么?我没有把这部分内容放进纪录片里,但我确实见到越来越多的人开始重新思考中心化平台所提供的东西——它们为我们带来了宏大的、共享的公共空间。那么,这种宏大的公共性的反面又是什么呢?

我们要如何逃离这些巨型平台?逃离之后的世界又会是什么样子?这就引出了一个新的概念——“黑暗森林理论”(dark forest theory)。该概念来自刘慈欣《三体》系列的第二部《黑暗森林》,书中将宇宙比作黑暗森林,危机四伏,自我保护的最佳方式就是保持静默,固守在小型孤立的社群中。如今,很多人开始把这一理论应用到互联网。他们提出一种“联邦化系统”(federated systems)的设想:比如建立一个隐秘的 Discord 服务器,只与少数彼此信任、共享语境的人交流。在那里,每个人对世界有共同的理解,彼此大致熟悉。我认为,意识到这些企业式中心化平台的限制,反而能帮助我们想象如何逃离它们,去构建另一种、更亲密、更自我定义的网络存在方式。

Q4:谢谢你精彩的演讲。我有两个相关的问题,你可以任选其一回答:第一个问题是,你觉得为什么那些最具社会影响力的去中心化项目会出现在加泰罗尼亚?第二个问题更偏理论一点,在技术决定论的讨论中,人们往往会假设技术基础设施的结构会直接塑造其上层的社会结构。那我想问的是,你是否认为一个社会上去中心化的系统,有可能建立在中心化的基础设施之上?谢谢。

A4:这两个问题都很有意思。如果要找个例子的话,我觉得像维基百科(Wikipedia) 或 Reddit或许能说明问题。至于加泰罗尼亚那个问题,我其实在拍摄时也试图去挖掘这一点:到底是不是加泰罗尼亚人的某种精神气质,让他们更倾向于全身心投入到去中心化网络的建设中?我的直觉是,这与西班牙的无政府主义(anarchism)与社会主义合作社(socialist co-ops)传统有关。比如说像蒙德拉贡(Mondragón) 那样的社会化企业,它既是合作社,又是公司体制的一种混合形态。在西班牙,这种历史传统让人们更容易接受无政府工团主义(anarcho-syndicalism)的理念。我认为,那片土地上确实有一种独特的历史与文化基础。当然,我在片中也有直接问过当地人,他们对此显得比较谨慎。我想他们不愿让整件事被简单归结为“西班牙式的想法”或“文化上的特例”。

至于第二个问题,我不敢说有明确答案,但我觉得确实存在“游戏化系统”(gaming systems)的可能。比如不同社群在 Instagram 上的玩法,有些人会建立Finsta账号(即假账号、分身账号或多人共用账号),去戏弄网络的“元文本”(meta-text)6规则。我不知道你有没有关注过一个叫“知识分子运动”(intellectuals movement)的网络现象——人们在 Instagram 账号名后面加上“-uals”,以此表示自己属于某种意识形态社群,他们经常发布带有反讽或戏谑意味的内容(shit-posts)。这其实也是一种对平台规则和语境的再利用与再创造。再比如,有些人会用被封号的次数来命名自己的Instagram账号,像“Dylan Reibling the Second”或“the Third”,表示自己因为发布了违规或争议性内容被 Instagram 的条款删除过几次。这其实也是一种对平台控制逻辑的元文本层面的抵抗实践。这些都是我第一时间能想到的例子。

编者注释:

1. “以太”(ether)原为十九世纪物理学中的假想媒介,被认为充满于空间、使光与电磁波得以传播;尽管该理论已在现代物理中被废弃,但其隐喻性意义在文化与媒介理论中持续存在,常用来指代一种看似无所不在、却不可见且不可触的传播环境。在数字文化语境里,“无形的以太”指大众想象中的互联网:一种被呈现为抽象、轻盈、无摩擦的“云端”,似乎超越地理、物质与政治。学界将这种想象视为“数字去物质化神话”(myth of digital immateriality),掩盖了互联网依赖大量能源、矿产、数据中心与全球供应链的物质基础。

2. “士绅化”(gentrifying)指一种城市空间再开发与社会结构变迁的过程,其典型特征是中产阶级或更高社会经济地位的人群进入原本由低收入居民居住的城区,从而导致房地产价值上升、生活成本提高,并进一步引发原有居民的被动迁移或文化排挤。该概念最早由社会学家卢斯·格拉斯(Ruth Glass) 在 1964 年提出,用以描述伦敦工人阶级社区因中产阶级迁入而发生的结构性变化。在当代城市研究语境中,“士绅化”不仅涉及房价或阶层的更替,也常与技术基础设施的更新、城市景观的“清洁化”与“美观化”、资本导向的城市治理等因素相关联。文段中提到的“伪装成真树的 5G 天线塔”象征了这种更新过程:此类“美化式基础设施”往往出现于城市管理者或开发商希望吸引更高消费群体的地区,因此其出现可被视为社区正经历或即将经历士绅化的一个视觉征兆。

3. TCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 指“传输控制协议/互联网协议”,由 文特·瑟夫(Vint Cerf)与鲍勃·卡恩(Bob Kahn)在 1970 年代提出并实现,被视为现代互联网的核心通信协议栈。其基本结构由分层的协议组成,通过在网络层采用 IP 进行分组寻址与路由,在传输层采用 TCP(或 UDP)实现可靠(或非可靠)数据传输,从而使异构网络能够互联并交换信息。TCP/IP 的设计理念强调“端到端原则”、网络的最小假设、以及将智能置于网络边缘的架构思想,这些技术哲学不仅塑造了互联网的开放性、可扩展性与鲁棒性,也深刻影响了其后续的治理方式、商业模式与权力结构。

4. Freifunk 是 2000 年代初在德国兴起的一个社区主导型无线网络运动,其名称意为“自由无线(free radio/wireless)”。该运动基于开源硬件与自由软件,通过改装或刷机开放路由器(如基于 OpenWrt 的固件)来构建去中心化的网状网络(mesh networks)。Freifunk 的核心理念是以自治、自组织与公共资源共享为导向,使居民能够绕过商业互联网服务提供商,通过点对点连接形成本地公共网络。

5. “新边疆”(new frontier)源于边疆研究(frontier studies)与殖民史论述,其隐喻性用法在二十世纪后期被拓展至科技、资本与数据领域。传统意义上的“边疆”指国家主权与经济扩张尚未完全覆盖的地带,被视为资源可被占有、秩序可被重塑的空间。在数字时代,该概念被重新套用于数据、算法模型、平台生态、基因资源或原住民知识体系等非地理性领域,用以描述资本、国家或科技企业将其视为可提取价值的新型领土。

6. “元文本”(meta-text)指对文本本身的结构、规则、语境或符号系统进行反思、引用、戏仿或再利用的实践。在媒介研究与叙事学中,“元文本性”常用于描述一种“自我指涉”(self-referential)的操作:主体不仅在参与某个媒介系统,同时也在“评论”“暴露”或“操纵”该系统的运行逻辑,从而使文本既是内容,又是关于内容的评论。在平台研究(platform studies)语境中,“元文本”可延伸至用户如何与平台的规则、审查机制、算法排名、账号身份结构等“制度化语法”(institutional grammar)进行互动。

————————————————————

讲者介绍

迪伦·雷比林(Dylan Reibling)

迪伦·雷布林(Dylan Reibling)是一位加拿大电影导演,他的作品关注技术、政治与文化的交汇。他的处女长片纪录片《互联网的终结》(The End of the Internet, 2025)在哥本哈根国际纪录片节(CPH:DOX)参赛首映,并在BAFICI、慕尼黑纪录片节(DokFest Munich)及其他国际影展放映。影片探讨了去中心化运动以及数字基础设施如何塑造社会、政治和经济生活。雷布林曾与维斯媒体(VICE) 合作制作备受好评的系列纪录片网络战争(Cyberwar),并在北美和欧洲的各大影展与机构展示作品。他目前正在开发关于数字未来、技术前沿与政治思想的新项目。