文 / 乔安娜·莫尔(Joana Moll)

翻译/ /赵佳菁

校对/ 朱韵

我想谈谈我这些年来一直在研究的一个课题。在过去的两三年里,我深入地探讨了数字媒体如何促成公民社会的日益军事化。我一直从身体的角度来处理这个问题,围绕主题进行了大量的具身性研究,试图理解意识形态是如何被铭刻进身体,以及我们又是如何以极其简单的动作和细微的手势再现这些意识形态的。我基本上是在分析这些手势在数据生成之前的意义,以及身体在其中经历了什么变化。总体而言,我的工作一直在探查界面之外发生的事情。而现在,我试图去理解界面之前发生的事情,也就是身体本身。身体本身也是另一种界面,没有身体也就不存在真正的数据。当然也有机器之间互相生成数据的情况,也有各种所谓的合成数据等等,但这并不改变前面的事实。

我想以考古回顾式的方式来开启这次演讲,回到我最初进入这一研究主题的契机,我认为这在当下依然具有非常强的现实意义。前不久我刚从美国回来仅仅因为我是要去发表一些演讲,就在入境时被边检人员拦下。这一经历让我重新思考了我接下来要展示的这个项目。它的名字叫做《虚拟守望者》(Virtual Watchers),我在2016年与法国人类学家塞德里克·帕里佐(Cédric Parizeau)合作完成了这个项目。项目关注“虚拟守望者”群体,他们是一群普通公民,通过一个商业网站远程监控美墨边境。

这个组织名为 BlueServo(蓝色警戒),严格来说,它并非一个实体组织,而是一个网络平台。它的运行时间大致是2008年至2013年,由得克萨斯州政府与私人机构共同出资支持。该平台的核心目标是进行“国家安全众包化”的实验,试图将边境安全的责任,从军方、边防巡逻人员,乃至政府机关的手中,转移至普通公民身上,让公民社会亲自参与到边境监控之中。

我发现这一项目背后极具目的性,尤其是在它的设计方式上——它被构建成一个可以通过广告实现自我维持的网站。回过头来看,我觉得这点非常有趣,因为在 2008 年,尽管广告技术体系(ad tech)已经存在,但它当时还不是互联网的主要商业模式。它当然重要,但远不及如今这般普及。将广告与数据提取相结合,并以此来支撑一个监控平台的概念,在那时就已经出现了。当时这些想法只是一些零散的草图与尝试,而在随后的几年里,这些概念逐渐整合,形成了我们如今所熟知的互联网逻辑。我认为这个平台在很大程度上预示了未来的发展方向,其前瞻性远超出我当时的理解,这大体上就是这个网站的样貌,它实际运行了好几年的时间。

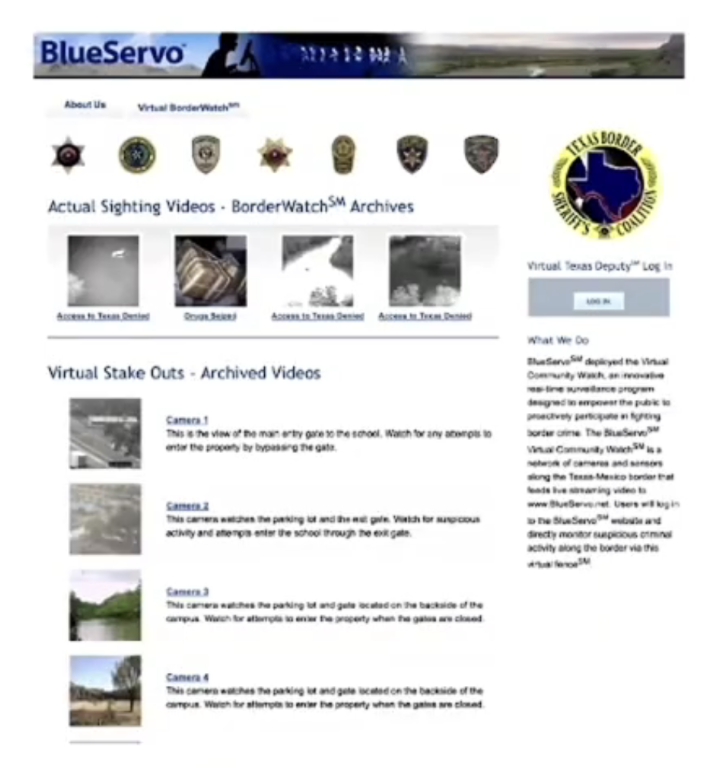

如今这个平台似乎又重新上线了。我在前一张幻灯片中展示过它的主页,页面显示“Welcome back to BlueServo(欢迎回到蓝色警戒)”,用户无需注册,即可自由进入,完全开放、免费。网站上存放着大量视频档案,这些视频记录了被逮捕的人员,这些抓捕正是得益于线上志愿者的“监视”行为。系统里大约有 25 个摄像头,用户可以直接在网页上观看实时画面。

这个基本上是对原网站的复原版本,我当时并没有截图,所以我利用在互联网上找到的资料重新还原了网站。这个复原版本与原始网站的外观几乎完全一致,只是广告部分被去除了。原页面上曾包含一些来自亚马逊等的横幅广告。总体来看,这就是一个典型的网络监控平台网站。网站上设有两处监控画面,用户可以自行选择要进行观察的摄像头,每个画面下方都附有详尽的操作说明,明确用户在初始阶段应关注的重点目标与区域。整体界面大致呈现的就是这种样貌。

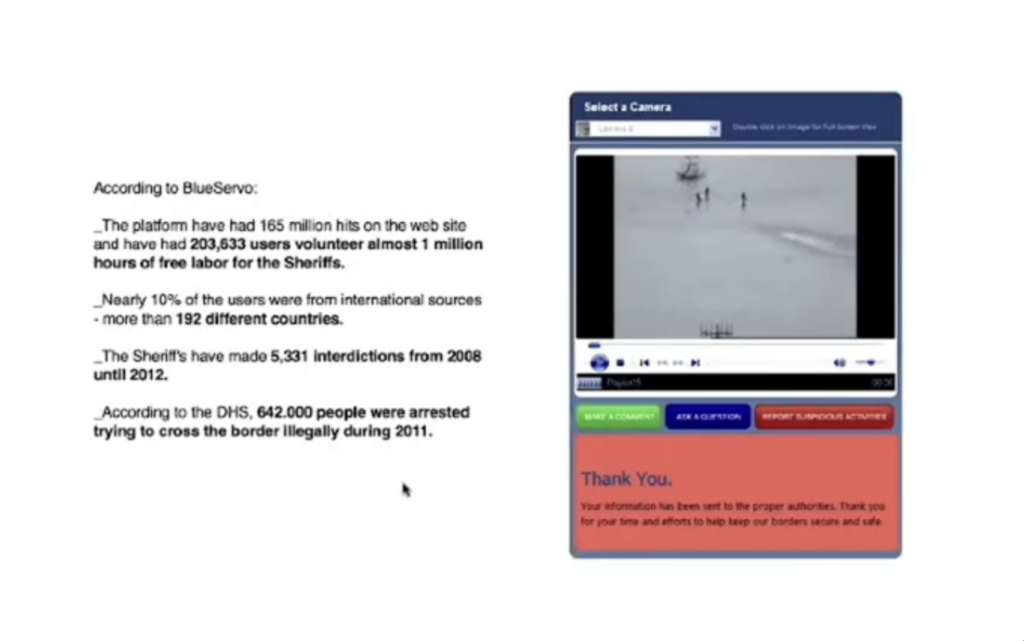

用户可以在平台上发表评论、提出问题,或报告可疑活动。所有被报告的信息都会直接发送到当地警长办公室。有趣的是,根据 BlueServo 提供的数据,这个平台的访问量达到了 1.65 亿次,用户数量超过 20 万人,这相当于为当地治安官提供了超过一百万小时的免费劳动力。还有一点值得注意 ,平台用户中只有大约10%来自海外。

当地警长办公室声称,在2008年至2012年间,他们通过该平台进行了5000多次拦截行动。但如果对比美国国土安全部的数据,仅在2011年一年,被拘留的人数就超过了50万。这表明,从阻止非法移民和边境犯罪的角度来看,平台收效甚微,但从吸引大量民众在家中持续参与边境监控这一点来看,平台的效果却十分显著。这一点非常有趣,也正是最让我关注的地方。

当我第一次看到这个项目时,脑海中浮现的第一个问题就是:这些人为什么要这样做?他们为什么愿意花费这么多时间去监控美墨边境呢?首先,对他们而言,这是一种娱乐方式。网站的界面被高度游戏化,看起来就像一个电子游戏。而这种设置也让用户产生了一种掌控感,这是一种非常扭曲的感觉,这一点我们之后还可以再讨论。还有一点之前忘记提到的,当这个平台最终被关闭时,当地警长办公室的人其实非常高兴,因为在他们看来这个平台完全是一场灾难,他们收到的大多数报告其实都是将牛,或其他无关的移动目标误判为可疑对象。

我深入调查并试图了解这个平台背后的人——那些使用它的普通公民,然后我发现了一个 Facebook 群组,那里聚集着 BlueServo 的用户。在BlueServo 平台上,用户之间无法直接聊天,所以他们会在Facebook 群组中互相交流。这个群组在2010年重新开放,并持续运行到2013年。我创造了一个虚构人物Marianne Smith,以一个相对温和的方式潜入了这个群组,她被设定为一个极端爱国者,一个非常夸张的典型角色。让我意外的是,这个身份竟然完全被接受了。

群组中的互动大致是这样的:“摄像头一号现在有什么动静吗”,“我好像看到有什么东西在动,不确定是不是外星人”,“大约一个小时前我看到那边有不少活动,好几个人在白色建筑和河岸之间来回走动”,“希望他们都别跑到美国来” ,诸如此类的对话比比皆是。问题在于,通过这些摄像头实际上几乎什么都看不清楚——人们根本无法辨别哪一边是美国,哪一边是墨西哥,也看不出画面中那些在钓鱼或走动的人是谁,是男性、女性还是儿童。换句话说,他们几乎无法识别任何具体的信息或对象。

后来,我与人类学家 Cédric Parisot 合作,对这些来自 Facebook 群组的数据进行了全面分析。我们下载了所有帖子和图片,对群组中每一位用户的个人资料进行了逐一研究,并据此制作了一部实验性在线纪录片,作为这一现象的数字档案,完整记录了群组中的互动与动态。举例来说,其中相当多的评论都带有明显的种族主义倾向,例如“还没看到墨西哥人,真期待能上报我的第一份纪录!” 还有这样一位用户,一名居住在芝加哥的意大利厨师,他特别热衷于截图,还常常提醒别人“不要上报奶牛”,并向其他用户传授更加有效地监控边境的技巧。在这些截图中,人们经常标注“有人正在穿越边境”等内容,但事实上,你根本无法分辨那究竟是美国一侧还是墨西哥一侧,整个画面非常模糊,也很难确定这些摄像头是否真的是实时监控。

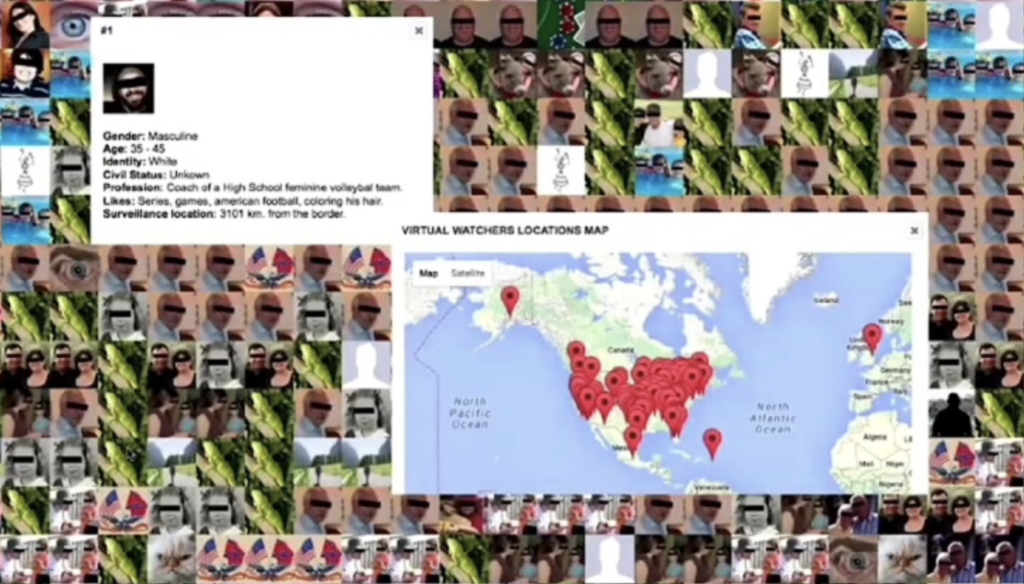

这其中还有一点非常令人震惊,虽然以今天的视角来看,我们已经不会感到意外,但我们要记得当时是在 2008 到 2012 年之间,距离 2016 年还很早,那时“斯诺登事件”尚未发生。我们能够从这些数据中识别出大量用户的个人信息:他们的家庭关系、职业,乃至更多生活细节,甚至可以精确地知道他们住在哪里。

这是成员所在地的分布地图,整个小组共有大约 300 到 400 人。有趣的是,这些人都在Facebook 上公开了自己的生活,因此他们极易被识别,反而比他们在摄像头中监视的那些人更容易被识别、被看见。 我们将这种现象称为一种后全景敞视效应(post-panoptic effect)。正如我之前提到的,在监控画面中,你实际上无法真正辨认出那些被拍摄者是谁。你甚至无法辨认出被拍摄者的性别,也无法分辨他们的国籍,甚至连画面中究竟是哪一侧属于美国、哪一侧属于墨西哥都难以判断。但具有讽刺意味的是,任何那些试图越境的人只要上网进入 Facebook,就能轻易找到这些“虚拟观察者”的个人资料,并了解他们的生活。

由此我们也能理解,互联网本身其实早已暗示了它将发展成何种形态——它最终成为了全球最大的开源情报体系(open-source intelligence),这并非我个人的观点,而是美国政府一位高级官员在 2015 年左右公开提出的。这一转变在很大程度上要归功于广告技术、数据提取机制(Data Extraction)以及大型科技平台垄断的兴起,接下来我会进一步讨论这一部分。

我将谈到我最近正在进行的研究项目——它最终将被改编成一部歌剧,名为 《用户与野兽》(The User and the Beast)。这一项目围绕具身研究、物质性、监控、数据提取以及军事化等主题展开。在进入具体讨论之前,我们需要先理解几个关键概念,其中之一便是 “Ad-int”(advertising-based intelligence),我刚刚已经稍作提及,指的是通过购买网络广告来进行情报收集的一种机制。“Ad-int”这一术语最早由美国华盛顿大学的一组研究人员于 2017 年提出,稍后我会进一步讨论这一概念。简而言之,它正是与广告技术密切相关的情报机制。广告技术如今已成为互联网的核心商业模式,Facebook 和 Google 等公司的主要收入来源正是依赖广告系统而来。正是这些广告技术系统,导致了海量用户数据被持续提取、商业化,并在市场中被交易。可以说,这正是支撑当今全球最具影响力的一批科技公司的核心动力。然而,这一过程却几乎完全隐形,因为我们在使用界面时,并无法真正理解在界面背后究竟发生了什么。

还有一件极为重要的事件发生在 2001 年,我想在座的大多数人都应该都记得,那就是“9·11”恐怖袭击事件。在此之前,数据经纪商(data brokers)这样的商业公司(负责收集、买卖和整合个人数据的企业)与军工行业之间的联系还并不紧密。但自“ 9·11” 事件后,这种关系开始逐步强化,并在随后的几年中不断加深。美国政府在总结 “9·11” 事件中情报体系失灵的原因时,承认其主要问题之一在于不同机构之间缺乏有效的信息流通。在这一背景下一些数据经纪公司,例如Acxiom(艾克希姆),历史最悠久的企业之一,开始在新的安全语境下扮演更加重要的角色。

在“9·11”事件中还发生了另一件重要的事情,这场恐怖袭击为美国重新将军国主义确立为其核心意识形态奠定了基础,这一意识形态在越南战争结束后曾一度式微。我们见证了全球范围内经济与社会领域的再军事化趋势,这种趋势逐渐被理论化为一种类似韩国经济学说的模式,即所谓的全球新自由主义军事主义(global neoliberal militarism)。这一转变可以从美国国防开支的市场表现中得到直观体现,从1998年到2011年,五角大楼(Pentagon)的预算增长了超过91%。至于目前的具体数据,我并不完全确定,但可以肯定的是无论在美国、还是在西班牙与德国,国防开支近年来都出现了显著的增长趋势。

“9·11”袭击事件,以及美国政府随后发起的所谓“反恐战争”(War on Terror),标志着一个关键的转折点。正如我之前提到并希望再次强调的那样,它重塑了广告技术与军事情报体系之间关系。在袭击之后,美国政府启动了一系列在恐怖分子行动前,将其阻止的计划与机制。这些举措从根本上推动了军事情报与数字网络攻防体系的进一步融合。

这一转变在促使广告技术与国家安全体系日益紧密结合的过程中起到了决定性作用。广告技术公司掌握着几乎所有关于我们线上行为的数据。每当一则广告被推送时,都会触发一个庞大的网络级联反应,牵涉无数参与者与企业。它们都能接触到海量的数据,而我们并不清楚这些数据最终流向何处、被如何利用,而这些同样的技术基础设施,也完全可以被军工产业所调用。这一体系在当下及未来几年极有可能被继续利用,换句话说,这一机制可能会使消费者数据被用于反恐情报工作,而这让我再次想起了那个“虚拟观察者”项目。

我们当然知道,这并不完全等同于反恐行动本身。但它揭示出另一种模式,一种对公民社会的静默军事化。这些人虽然在进行一种有意识的边境监控行为,但当广告被推送给我们时,我们却无从选择,我们的身体实际上被卷入一个庞大、阴暗、尖锐,且或许不道德的机器之中。关于由此衍生出的种种问题,我还能继续列举出许多。因此有必要再谈一谈新自由主义军国主义。它是一种具有指导性的意识形态实践。我总是在幻灯片里放太多文字,似乎我现在已经不用多说什么,这正是我刚才所讲的内容。

接下来我想介绍一个,我在过去三年中缓慢推进的研究项目。正如我在演讲开头提到的那样,我始终关注界面之外所发生的事——界面如何以一种“反向工程”的方式来作用于人类自身,数据提取的过程如何运作,界面背后隐藏着怎样的公司结构,以及支撑这一切的物质性基础究竟是什么。

我并不确切知道这一转变在我身上是什么时候发生的,但我逐渐意识到,自己一直忽视了“身体”这一层面,我从未真正将它视为互联网基础设施的一部分。但事实上,身体是互联网基础设施中至关重要的组成部分。没有身体,界面就只是界面。而当身体介入其中,界面才成为一种新的机器,一种具有行动力的装置。然而,我自己和许多研究者往往忽略了这一点。因此我开展这项研究的一个核心目标,正如我在演讲开头所说的,就是想要理解数据生成对身体产生的影响,这便是我最早的一次具身研究实验的起点。

我与一位治疗师合作,从系统治疗(systemic therapy)的视角来分析网络与互联网的运行模式。我不确定各位是否熟悉这种疗法。系统治疗是一种关注系统内部模式如何被建构的治疗方法,在心理学中常用于处理家庭创伤、代际创伤等问题。其方法通常是,在一个空间中安排若干人参与,分别赋予他们不同的角色,然后让互动自然展开,以观察其中发生的动态。例如我可能扮演母亲,另一位参与者扮演兄弟,还有人扮演曾祖母,在这些象征性的系统排列中,许多原本潜藏于家族情感DNA中的结构和情绪会被显化出来。我当时想:这或许会是一场灾难,但也许值得尝试将这种方法应用到互联网之上。于是我与一组学生进行了实验,我们为彼此分配了不同的角色:一个人扮演“Cookie”(浏览器追踪标识),一个人扮演“Pollution”(污染),一个人扮演是“Energy”(能源),而我本人扮演“Taxi”(出租车,象征网络中的信息中介与传输节点)。那非常有趣,因为我感受到一种强烈的控制感。

起初我以为这不会产生什么结果,只是一次好玩的实验。但出乎意料的是,实验引发了极其强烈的情绪反应,其中一位一年级计算机科学的学生,甚至在过程中经历了严重的惊恐发作,最后退学并改读哲学,这不是玩笑。而我自己虽然长期研究互联网阴暗的一面、数据提取与权力关系,也在实验中感到持续的焦虑。这种体验很难用语言解释,因为具身研究与认知研究完全不同,它让身体发声,而身体的语言是非结构化的。在这个过程中,许多情绪与感受不断涌现,由于系统结构性的不对称性,我们感受到了压迫与暴力,使人深陷其中、无法逃脱。这种体验极难用语言表达,但那种感受极其真实且强烈,于是我想这正是一种启示,意味着我应该继续沿着这个方向深入研究。

后来,我结识了一位编舞家兼整骨治疗师,她对身体在物理层面的运作机制十分熟悉,尤其了解神经系统、身体结构与肌肉链之间的关系。我们与她一起进行了多次工作坊。这些工作坊的目标是分析身体在“生成数据”的过程中是如何反应的,通过一些非常简单的动作来观察身体的变化。最初,这只是一次看看会发生什么的实验性尝试,但结果却出乎意料地强烈,令人印象深刻。在一系列以身体为中心的工作坊后,学生们都感到震撼,因为他们真正体验到让身体觉醒的过程。我们尝试将数据转化为身体经验,我原本认为这无法做到的,但实践证明是可以的,我们的实验取得了成功。研究有了重要发现:当身体在数据化过程中逐渐被压缩、受限时,界面上的数据收集机器却在不断扩张。

举个例子来说明“压缩”的概念,我认为最能体现这一点的就是大家在 TikTok 上常看到的舞蹈,无论是年轻的女孩还是男孩,他们在跳舞时,所有动作和空间都被压缩在屏幕的框架之内,动作被限定在手机屏幕的比例中,而不是在真实空间中自由伸展。他们的身体完全服从于 TikTok 的界面逻辑,一切都必须被控制在智能手机屏幕的尺寸与形态之内。这正是压缩的一个典型体现。但它并不仅仅局限于这种情况,还有许多其他层面的压缩也在同时发生。

这种我们日常使用智能手机形成的典型身体姿态,其实是一种持续的弓背前倾姿势,头部前伸、肩膀圆拱、胸腔收紧,想必大家都对这种感觉很熟悉。头部、颈部与背部的区域承载着调节肺部、心脏与手臂活动的神经,同时也是身体的主要感知区——因为我们所有的关键感官器官,如眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵,都集中在这一带,因此,这个区域可以被视为身体的主要感官中枢。

人体的基本协调依赖于头、颈与上背部的健康。当我们长时间使用智能手机时,这一身体区域会逐渐变得紧张与阻滞,导致对周围物理环境的感知能力下降。换句话说,当我们在现实空间中的感官能力减弱时,我们在数字领域中的存在却在扩大——我们在数据层面上变得愈发可见,而在身体层面上却愈发匮乏。

此外,呼吸也随之适应这种静止姿态,身体天生通过运动来维持平衡,而当我们在屏幕前保持静止时,胸腔会收缩,肺部无法充分扩张,这不仅是一种生理层面的限制,更是一种隐喻,呼吸的压缩对应着生活空间与身体感知的收缩。你是否有过这样的经历——对着设备时,突然意识到自己几乎没有在呼吸?我本人也常常遇到这种情况。这正是因为,当身体被固定在这种姿态时,其内部的排列方式限制了呼吸的自然节奏。结果就是:肺部吸入的空气减少,呼吸质量下降。呼吸的减少意味着氧气输送到身体的量减少,同时肌肉与皮肤传递的感知信息也随之减弱。随着时间推移,身体逐渐适应这种长期压缩的状态,活动范围变小,扩展能力受限,最终只能以一种受约束、受抑制的方式运作,这种“身体被压缩”的状态并非隐喻,而是一种真实存在的生理现象。这是一份 PDF 文件(它无法播放),但所有这些网络视频其实都展示了类似的情境——人们不停地在打字、操作。

接下来谈谈神经系统,大量研究指出,长期、持续地与电子设备互动,会使神经系统失去自我调节的能力。从生理角度来看,理想状态下,交感神经系统与副交感神经系统应当保持平衡,不过这种平衡其实非常难以维持。举例来说,当我们入睡时,身体处于休息状态,副交感神经的活性明显高于交感神经,这正是因为身体需要恢复与放松。而当我们需要让身体进入“激活”状态时,交感神经的活性就会升高。但问题在于,如果交感神经长期处于过度活跃状态,或者副交感神经持续被抑制,这种失衡就会引发严重的问题。因此交感与副交感神经系统逐渐失衡,身体同时经历着过度兴奋与崩塌的状态,实质上将身体推入一种生存模式,这与创伤时被激发的生理反应相似。当我们面对屏幕时,始终处于被内容强烈刺激的兴奋状态,而身体却是塌陷的、静止的。我们在手机上看到的行动并不等同于身体真正执行的动作,刺激与身体之间存在着巨大的失调,这种失调重塑了身体与神经系统的平衡方式。

此外,还需要谈到触觉的轨迹,当我们用指尖在屏幕上滑动或点击时,这种触感的过程是极其短暂的,我们能够立即获得反馈。然而事实上我们所接触的只是一块玻璃屏幕,它的表面光滑、冰冷,这就是我们从中获得的全部反馈,我们也许能感受到设备的温度,或是它的重量,但也仅此而已。然而,这些手势的意涵远远超出了我们所操作的这个狭小矩形的物理范围,随着身体动作与意义的轨迹逐渐缩小,手指的滑动、玻璃上的触碰所承载的意义却在不断扩张。这种触摸的意义并不局限于动作本身,而是穿越界面、越过身体,流动于全球网络之中。

意义在压缩,身体在收缩,但它们的影响却在扩张,扩散到其他的身体与系统之中。这种扩张通过数据的提取与资本化过程实现,再次形成一种悖论性的关系,身体运动的减少,与数字存在的延伸呈正相关。在诸如 TikTok 的平台上,这一现象尤为显著,最微小的身体动作,被放大为庞大的注意力、数据与价值的循环。

最后我想说,在我们的身体之中,存在着一种重复。我们在不断将新自由主义式的军事逻辑铭刻进身体,当我们与设备交互时,身体的动作与姿态被界面的设计严格规定。而这些界面又服务于特定的商业模型与意识形态,像是广告科技系统,并且被更上层的云端所控制。这整套价值运作的机器同样在云端中运行,人工智能正是如此,我们已经在乌克兰和巴勒斯坦等地看到了它的应用。令人遗憾的是,在未来的几年中,这种现象只会愈加频繁地出现。这种重复性的身体运动机制,使得神经系统不断地记录某种持续的状态,并在体内形成模式,从而使身体逐渐成为这些系统的延伸部分。

由此,身体不再仅仅是被控制的对象,而是成为这些系统维系其意识形态与经济目标的媒介。最终,身体内部的信息传导网络出现崩溃,也就是说,身体丧失了自我调节所需的关键信息流动。与此同时,数据提取的生态系统却愈加繁盛。我再次强调:伴随这一过程,所有与之相连的网络系统也同步扩张,身体与其直接的物理现实日益脱离,身体的感知被不断压缩,界面之外的数据收集机器却在持续扩张。

你可以把这一过程想象成一块海绵,我们的身体被不断压缩,而与此同时,外部的数据与信息却在不断膨胀,滋养着某种越来越庞大、越来越臃肿的结构。这种新的“平衡”催生了一种新的具身主体性(embodied subjectivity),在这种状态下,新自由主义军事主义的逻辑被内化、被再生产,并被利用。而这一切都通过看似平常的数字行为完成——点击、滑动、握持设备,乃至任何日常的交互动作。

因此,霸权通过设备、数字媒体、Cookie 以及广告系统得以建立并持续运作。这些基础设施不仅服务于商业数据领域的公司利益,也延伸至战争与防御的领域,通过身体与认知的崩塌机制来实现控制与获利。我想强调,夺回身体的主权已刻不容缓,这或许是我们在数字军事主义时代中,重新理解何为人类的唯一途径。我也就这一主题写过一篇论文,它是我在 Disruption Network Lab(颠覆网络实验室)研究员期间所进行的一部分研究。那篇论文更系统地阐述了这些内容,并包含大量更为细致的资料与分析,如果有人感兴趣,可以在这里找到。

最后我想展示的是一个基于这一主题的表演性讲座,它同样延续了我此前关于这一议题的研究思路。这项研究其实包含了多个层面的工作,既有具身性研究,也有理论研究,同时还融入了一定的调查性写作与新闻式研究。基于这些内容,我创作了一个表演性讲座,到目前为止,我已经进行了两到三次公开演出。

这是去年十二月在柏林(Berlin)的一场活动上完成的,我在那次讲演中展示了一条时间线。我非常喜欢以时间线讲演的形式进行表演,我觉得这种形式非常有趣,也非常适合这种研究。这条时间线主要探讨的是:广告技术如何演变为当今世界最重要的开源情报体系(open-source intelligence),它展示了商业企业如何一步步发展到如今的地位。现在看来这一切似乎理所当然,但在过去这并非显而易见。因此我制作了一条兼具研究功能的时间线,其中包含了大量的历史节点,以追溯这一过程的形成脉络:从第一部电报(telegraph)的诞生开始(它是人类历史上第一个电信通信系统),一直延伸到当下,大约到2000年左右。

我将这条时间线终止于2016年特朗普上台之时,我认为这已经是一个足够明确的节点。这条时间线所涵盖的内容不仅仅是技术事件,还包括了与之并行的文化事件、历史与政治变迁、科学发现等多种要素,试图以一种尽可能整体化的方式,呈现出我们如何一步步走到当下这一境地的全貌。

我在研究中发现了一些非常有趣的资料,例如发表于20世纪早期的文章中,人们就已经预言未来人类会在口袋里携带电话,就像我们今天随身携带相机一样。甚至有人设想过,照相机终有一天会被微型化并嵌入个人设备中,由此可见那种关于技术未来的文化想象早已存在。回溯这些想象非常重要,因为它能让我们清楚地看到我们今天所处的技术状态,并非出于某种自然演进或中立必然的结果,而是一系列决策、事件与观念共同作用的结果,它们塑造了特定的思维方式,并最终引导我们走到了现在。

这大致就是那场表演的内容,在表演中,所有观众都必须使用手机参与。我就不剧透太多了,整个表演大约持续二十分钟,其核心正是探讨我们与数字设备之间的关系,以及这种关系如何塑造了当代的身体与意识。表演“迫使”观众进入手机之中。当然这并非真正的强迫,而是一种建议,但如果他们不这么做的话,就无法继续观看或理解表演的进程。因此,这其实是一种伪选择。通过这种机制,我在表演中重新引入身体这一维度,让观众在参与过程中重新感知自己的身体存在,这种身体意识的生成,也是整个作品中极为关键的一层意义。

提问环节

Q:最近我开始对人工智能与音乐这个领域产生了更多兴趣,我认为其中最值得关注的一条批评线索,是关于“具身性”(embodiment)的讨论,不过目前我还没有看到太多研究能够真正体现出从身体经验出发,对人工智能潜能进行批判的理论力量。尤其是在音乐领域,音乐家通过身体与乐器之间的互动,利用身体所赋予的可能性去做出特定的创造性选择,这种创作方式似乎成为了对音乐自动化最深刻、最本质的挑战之一。因此我想请教,您认为“具身性”在批判人工智能想象方面,究竟能提供多强的理论支撑或批评力量?因为目前我们所看到的大多数批评,似乎仍然停留在认知层面,往往把“智能”视为一种从大脑到大脑的传递,而忽视了“智能”也可能源自身体与身体之间的关系与实践。

A:是的,非常感谢你的问题和评论,我完全同意。这也是我自己曾经陷入的一种困境——我们无法将大脑与身体分割开来,它们本质上是一体的。在我与那位整骨师兼编舞家合作时,这一点变得更加明显。她过去一直在其他主题上开展身体研究的工作坊,而这次的课题对她来说是一个全新的挑战。不过这种挑战也很有意义,她正在积极面对,她常说:“身体不会说谎。”但与此同时,身体也非常难以被“阅读”,相比之下,大脑却常常在撒谎。

如果我们真的想要理解系统对我们的影响,或者他人如何作用于我们,那就必须倾听身体的声音。然而,我们正在日益远离自己的身体,逐渐与自身的物理存在(physicality)脱节。这种脱离,实际上是外部系统长期作用下形成的一种新的身体模式。这些外部系统支撑着我们的运作,却也在不断重塑我们的感知与存在方式。对我来说,这一切都是新的尝试,带有很强的实验性,但我觉得这是一个值得继续探索的方向。

人工智能系统极其复杂、极度不透明,而且与我们保持着相当的距离,几乎没有人真正理解它们是如何运作的,但它们确实在执行许多任务。而且这些系统同样作用于我们的身体,乃至我们所构成的那种具身性存在,很遗憾我现在不在现场,否则我还想展开更多的解释。我之前有一位学生专门研究合成数据(synthetic data)与人工智能,我们曾深入讨论过一个问题,即意义的转译如何影响现实世界。因为如今AI 不仅在创造意义,还在将意义转移到别的领域、别的系统之中。换句话说,大量源自我们身体与感知的真实信息,正在被抽离并转化为他处的数据。而令人悲伤的是,这种情况正在发生,而我们正在把空间中的意义逐渐抽离出来。

讲者介绍

乔安娜·莫尔(Joana Moll)

她是一位常驻巴塞罗那和柏林的艺术家与研究者。她的作品批判性地审视技术资本主义叙事如何塑造机器、人类及生态系统的“字母化”过程,聚焦于数据的物质性、监控,以及通过数字媒体对公民社会的军事化。她的项目曾在全球多个重要场域展出,包括威尼斯双年展(Venice Biennale)、奥地利电子艺术节(Ars Electronica)、卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM),并被《纽约时报》(The New York Times)、《金融时报》(The Financial Times)等媒体报道。她共同创立了位于巴塞罗那的批判性界面政治研究小组(Critical Interface Politics Research Group),并曾与莫兹拉基金会(Mozilla Foundation)合作。目前,她担任科隆媒体艺术学院(KHM)网络学教授,同时也是巴塞罗那设计与工程学院的访问讲师。